许多新手父母发现,宝宝出生后的前几个月似乎被一层“保护罩”笼罩,鲜少生病,但到了6个月左右,感冒、发烧甚至肺炎的发生率突然攀升。这一阶段恰逢宝宝开始爬行、探索外界,父母们既为孩子的成长欣喜,又因健康风险倍感焦虑。这种现象背后,隐藏着一个医学上的关键概念——“免疫力薄弱期”。

在世界免疫周到来之际,新华网特邀上海市第一妇婴保健院产科段涛教授、中山大学附属第一医院儿科沈振宇教授,从胎儿期免疫发育到科学喂养策略,全方位解析如何帮助宝宝平稳度过这一特殊阶段,让宝宝“无惧薄弱期,大胆GO”!

免疫力薄弱期:为何6个月成为宝宝健康的“分水岭”?

“明明前几个月很少生病,怎么一到6个月就频繁感冒发烧?”这是许多新手父母共同的困惑。面对宝宝突如其来的健康挑战,医学专家给出了科学解释。

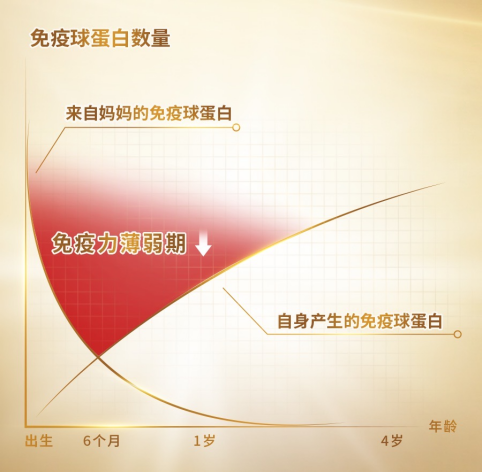

段涛教授从胎儿期的免疫发育切入,详细解释道:“宝宝在母体内并非完全无菌环境。胎儿通过胎盘从母体获得免疫抗体,这些抗体在孕晚期大量传递,为新生儿提供最初的保护屏障。”这种“被动免疫”机制让宝宝在出生后的前几个月看似“刀枪不入”,但随着时间推移,母体传递的抗体逐渐消耗,“这些‘借来的免疫力’通常在宝宝出生后6个月左右基本耗尽,而此时宝宝自身的免疫系统尚未成熟,抗体的生成能力有限,导致防御力出现‘空窗期’,这也就是我们常说的‘免疫力薄弱期’。”

两位教授强调,“免疫力薄弱期”并非疾病信号,而是免疫系统从依赖母体转向自主防御的过渡阶段。段涛教授表示:“几乎每个宝宝都会经历这一过程,但个体差异可能导致表现程度不同。”

沈振宇教授则从行为角度提出建议:“不要因担心感染而过度限制宝宝探索。科学精准喂养、疫苗接种和适度接触环境微生物,才是帮助免疫系统成熟的正向策略。”他举例说明:“研究发现,适度接触宠物或户外环境的宝宝,其免疫系统成熟速度要比过度保护的孩子快。这是因为环境中的微生物能‘训练’免疫细胞识别敌我,避免过度反应。”

HMO:母乳中的“免疫指挥官”如何守护宝宝健康?

谈及免疫力保护,“母乳喂养”始终是两位专家反复强调的核心。段涛教授将母乳比作“宝宝的第一剂疫苗”:“母乳不仅是营养来源,更含有大量生物活性成分,其中母乳低聚糖(HMO)近年成为研究焦点。”沈振宇教授用数据佐证其重要性:“HMO占母乳固体成分的15%,含量仅次于乳糖和脂肪。但它的功能远超普通营养供给,堪称免疫系统的‘智慧指挥官’。”

HMO的作用机制可通过三重维度解析。首先,它是肠道菌群的“建筑师”。段涛教授解释:“HMO作为益生元,能定向滋养双歧杆菌等有益菌,使其数量增加50%以上,同时抑制大肠杆菌、沙门氏菌等有害菌繁殖。这种菌群平衡是免疫系统的基石。”沈振宇教授补充了一个生动的比喻:“HMO就像肠道里的‘园丁’,专门为有益菌施肥,让‘好细菌’占据生态位。”其次,HMO能直接中和病原体。“它像‘分子诱饵’一样与细菌结合,阻止其附着肠道黏膜,”段涛教授表示。最后,HMO能激活全身免疫系统。“肠道是人体最大的免疫器官,占免疫细胞总量的70%。HMO通过刺激肠道免疫细胞分泌sIgA(分泌型免疫球蛋白A),形成覆盖呼吸道、消化道等黏膜表面的‘保护涂层’。”段涛教授进一步解释道。

研究显示,母乳中HMO的种类超过200种,且浓度随哺乳阶段动态调整。“初乳中HMO含量最高,随着宝宝成长,其种类和比例会发生微妙变化,精准匹配不同月龄的免疫需求。”沈振宇教授感慨道,“这种‘动态设计’是任何实验室难以完全复刻的天然智慧。”

无法母乳喂养时,如何科学选择含HMO的配方奶?

“母乳是宝宝免疫力的黄金标准,但当母乳不足时,科学配方一样能提供重要支持。”沈振宇教授在访谈中直面现实问题。随着现代家庭面临母乳喂养的各类挑战,含HMO的配方奶粉成为关键替代方案,但如何选择却让许多家长陷入困惑。段涛教授坦言:“配方奶的研发目标不是超越母乳,而是尽可能接近母乳的天然设计——尤其是免疫功能。”

同时,段涛教授也从消费者角度出发,提供选择HMO配方奶的参考标准:“家长需关注三个核心——科研依据、配方科学性、以及市场口碑。”他强调:“真正的科学配方不需要夸张宣传,专利技术、临床数据、长期研究才是硬指标。例如某些品牌对HMO的研究超过30年,其产品经过多代婴儿验证,这类积累绝非短期营销所能替代。”

沈振宇教授补充提醒:“警惕‘概念添加’陷阱。有些产品标注‘含HMO’,实际含量仅为母乳的1%,这种剂量根本无法发挥作用。家长需仔细查看成分表,确认HMO的具体种类和含量。”

对于配方设计的复杂性,两位教授深入解析协同效应。段涛教授解释:“HMO不是孤立存在,需与乳铁蛋白、核苷酸等成分配合。例如乳铁蛋白能剥夺病原体必需的铁离子,与HMO的‘诱捕’机制形成互补;核苷酸则促进肠道细胞修复,共同构建免疫防线。”

段涛教授总结道:“选择配方奶是一场科学与耐心的考验。记住三个关键词:看数据而非广告,看长期而非短期,看整体协同而非单一成分。”

疫苗接种与营养补充:筑牢免疫防线的双重支柱

“免疫力建设没有‘特效药’,需要疫苗、营养、科学护理的长期协同。”段涛教授在访谈中强调。面对免疫力薄弱期的挑战,两位专家将焦点转向主动防护策略——疫苗接种与科学营养补充,这两大支柱共同构成宝宝免疫系统的“护城河”。

沈振宇教授巧妙比喻疫苗接种的核心价值:“疫苗是主动建立免疫屏障的核心手段。通过模拟病原体攻击,它能训练免疫细胞快速反应,形成长期记忆。”他特别强调时效性:“即便处于免疫力薄弱期,也需严格按照计划接种。延迟接种会延长‘免疫空窗期’,反而增加重症风险。”段涛教授补充道:“真正需要警惕的是因过度担忧而拒绝接种,这会让宝宝失去最关键的防护屏障。”

科学精准的营养补充则是另一大核心策略。段涛教授提出明确指导:“我们一直强调首选母乳喂养,因为母乳中含有促进免疫力发育的关键成分,比如HMO。但当母乳不足时,可选择含HMO的配方奶,帮助模拟母乳的免疫支持。同时,6个月后需及时添加辅食,以保证宏量营养素及各种维生素、矿物质的均衡摄入。”他强烈反对“过度精细喂养”:“让宝宝自主抓食,即使弄得满身食物。这种探索过程能接触环境微生物,促进免疫耐受建立——这也是是帮助宝宝度过免疫力薄弱期、筑牢免疫力防线的重要措施之一。”

宝宝的免疫力不是“补”出来的,而是科学“养”出来的。从母乳的天然智慧到配方奶的科技突破,从疫苗的主动防御到辅食的全面营养,现代医学为父母提供了系统化解决方案。正如沈振宇教授所言:“用知识化解焦虑,用科学替代盲目,这才是送给宝宝最好的成长礼物。”面对免疫力薄弱期,我们需要的不是过度保护,而是理性守护——让宝宝在探索中成长,让免疫力在挑战中强大。