广东肇庆,七座岩峰林立在城中心的湖水上,犹如北斗七星散落人间,得名七星岩。这里是典型的喀斯特地貌景观,湖光山色交相辉映,无限风光的险峰之下别有洞天。

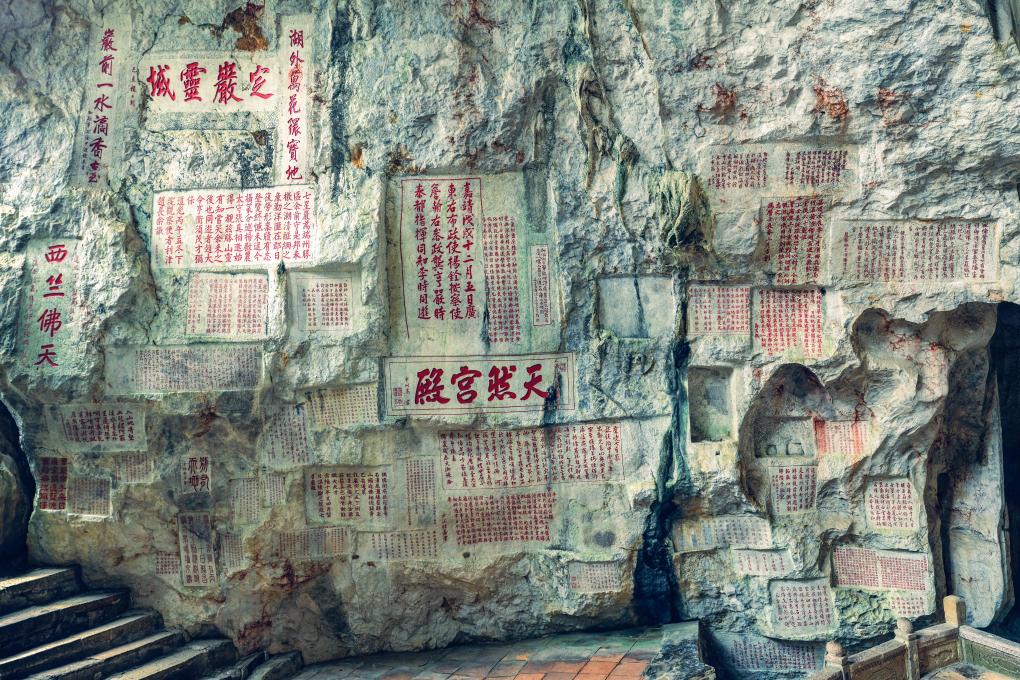

自唐代起,文人墨客在溶洞内外题刻下的五百余则诗文游记,汇成一幅跨越千年的文化长卷,让自然的鬼斧之笔多了几分特别的灵韵。

“超六成摩崖石刻集中在石室岩溶洞内外。”肇庆星湖文物管理所所长苏静说,石室岩是这一千年文化长卷的发祥地。

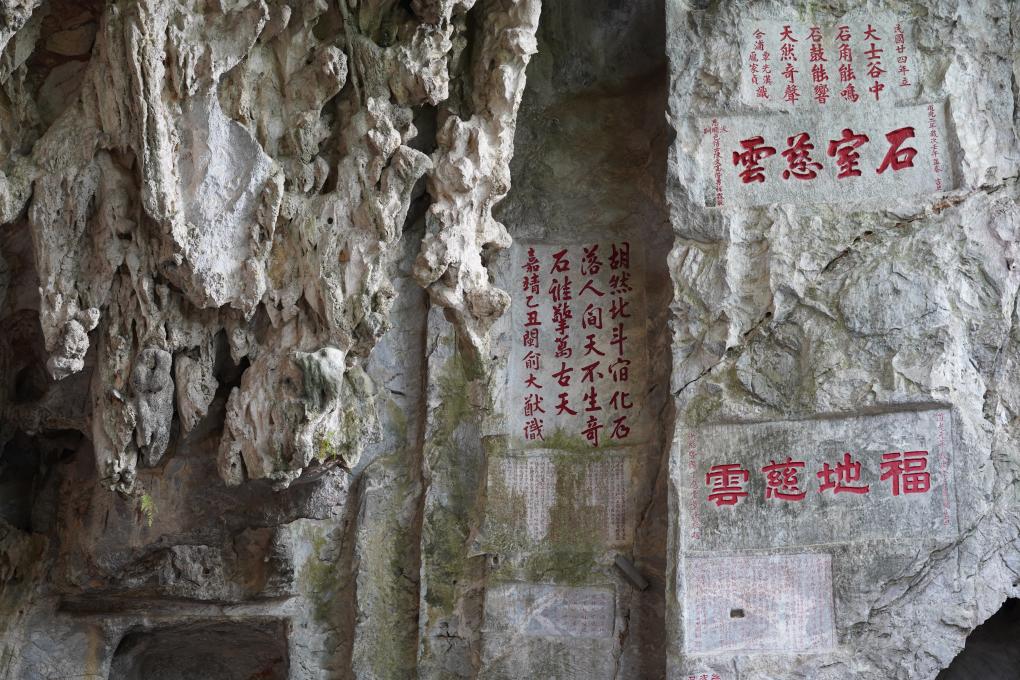

“窦乳练于玉颜,石床列于仙座……”唐开元年间,著名文学家、书法家李邕在石室岩洞口东壁,留下正楷书碑《端州石室记》。自此,石室岩成了后人的“打卡地”。据统计,宋元时期,七星岩的摩崖石刻就有近百则。随着明代地方官员的倾力推广,七星岩名声大噪,石刻数量大为增加。

岩壁似天然的“朋友圈”,让古人尽情记事言志、借景抒情。

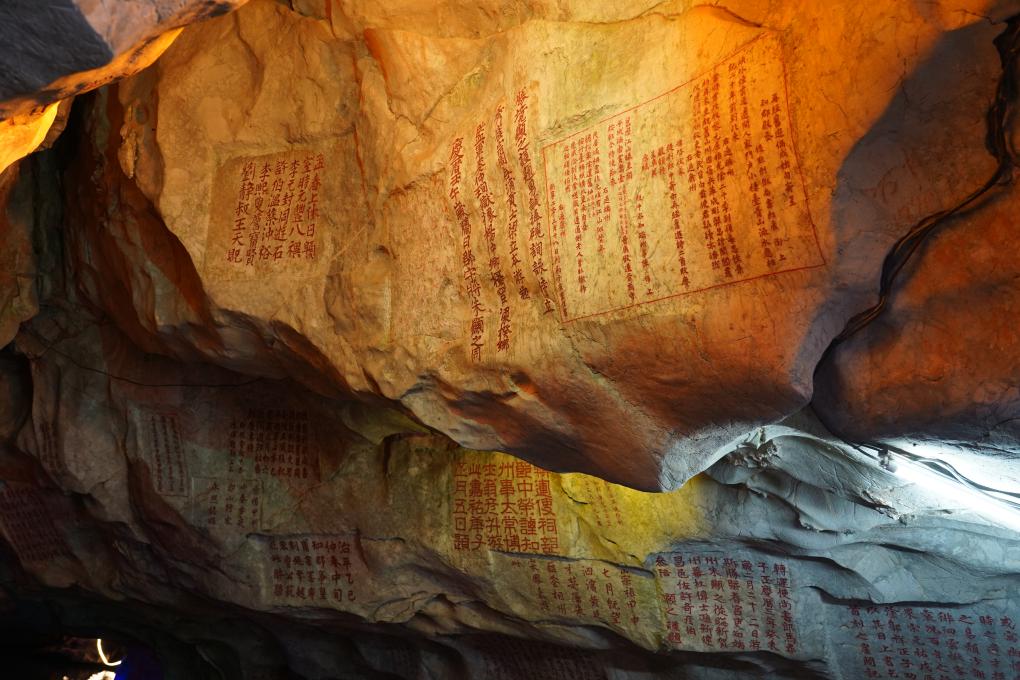

进入石室岩溶洞内,如李邕所写,各种钟乳石倒悬,犬牙交错。仰头望,岩壁布满文字,纷繁的字体、或艰涩或直白的内容、各异的文体荟萃于此。

肇庆市民陈先生说,徜徉其间,就像李白所言“千岩万转路不定,迷花倚石忽已暝”,沉迷在与先人的神交中。

湖水穿洞而过,泛舟游览别有一番风味。

“为什么洞内水上的岩壁也有石刻?”

“星湖古称沥湖,丰水期古人需撑船进入溶洞,枯水期可步行入洞。工匠可在枯水期搭架刻字。”苏静解释道。

游客任女士乘船欣赏一遍后意犹未尽,又步行细细品味了一遍。她尤其感慨,在临近石室岩溶洞出口的岩壁上,石刻密度惊人,大大小小的石刻经过填红,醒目而震撼。

嶙峋怪石旁,明朝抗倭名将俞大猷的一首诗掩映在石壁间:“胡然北斗宿,化石落人间。天不生奇石,谁擎万古天?”他以七星岩的奇石暗喻自己,要成为栋梁之才。

“我驻足了很久,一直在看。”来自广州的大学生游客李世承说,文以载道,透过密布而不杂乱的书法作品,感受到文人雅客群聚而不纷扰的境界。

实际上,除了文学、书法艺术价值,这一石刻群还有着重要的历史研究价值。“有的题刻对其所在朝代的行政制度的更迭、律令有过记录,有的记述了本地的经济贸易、水文地理、自然环境等情况,为研究唐朝以来政治、社会、经济、文化提供了珍贵的文字史料。”苏静举例,《记市马》等两方明代的石刻,都证明明初时肇庆有一个规模较大的马匹交易市场。

随着风雨的洗礼,石刻表面已出现不同程度风化,文物保护工作也持续发力。七星岩摩崖石刻在1962年成为广东省省级文物保护单位后,2001年又成为全国重点文物保护单位,管理和保护逐步系统化、规范化、标准化。

“石刻区石质为灰岩,各种裂隙纵横交错,不仅直接影响石刻的稳定性和完整性,还易引起危岩体发育、渗水、植物根劈等次生病害,给保护工作带来了难度。”苏静说。当地公布实施了保护规划方案,除定期对石刻周边进行清理、石刻本体进行除藻清洁外,目前已开展危岩体除险加固、专项治理地质灾害等工作,并增设防护围栏。

“保护是第一位的,也要让文物‘活’起来。”苏静介绍,景区管理部门自2018年起开始举行七星岩摩崖石刻诗词大会,通过每届设置不同主题,多元挖掘历史文化内涵,擦亮文化名片。同时还开发了摩崖石刻研学游系列课程,吸引众多中小学生在实地观摩中感悟厚重文化。(记者钟焯、田宇)